Blog donde se presenta material didáctico para los alumnos y alumnas de 1º y 2º ESO del I.E.S. "Las Viñas" de Moriles (Curso 2014-2015)

Mostrando entradas con la etiqueta Textos. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Textos. Mostrar todas las entradas

viernes, 18 de noviembre de 2016

lunes, 7 de noviembre de 2016

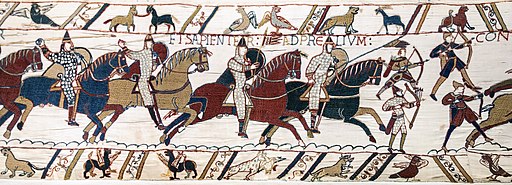

Tema 2(2º). Textos sobre caballeros medievales

Cuando es explica la pirámide feudal normalmente se va desgranando una larga cadena que se inicia en el rey y que finaliza en los caballeros. Los caballeros constituía el elemento más amplio de la nobleza medieval. Eran vasallos de un señor, podían tener un pequeño feudo o señorío que les servía para financiar su armamento y su entrenamiento además de su propia subsistencia familiar pero también podían ser vasallos sin feudo que vivían en el castillo del señor empeñados en un constante entrenamiento, financiándoles este su montura y armamento. Os presento una serie de textos en el que se detalla la utilidad militar de la caballería medieval.

<<La primera fila de jinetes de Murdac avanzaba al paso, y he de admitir que el espectáculo era impresionante: cada caballo iba recubierto con una gualdrapa negra que le cubría por entero el cuerpo, acolchada para proteger al animal, y la cabeza se adornaba con una pluma roja; el jinete lucía la sobreveste negra con tres cheurones rojos en el pecho. Buen Dios, debían de pasar calor pero su aspecto era magnífico. Cada hombre empuñaba una lanza de doce pies en posición vertical, con un gallardete rojo ondeando justo debajo de la afilada punta de acero. Los caballos del conroi avanzaban al paso y cada jinete tocaba las rodillas de los vecinos, en una línea perfectamente recta, acercándose a nosotros como una lenta barra oscura. Detrás de la primera fila de soldados a caballo, todos ellos, según me habían dicho, jóvenes de familias nobles al servicio de sir Ralph, venía la segunda, la de los sargentos, igual de bien entrenada y también letal en el campo de batalla, pero sin ser de sangre noble. Sólo lucían dos cheurones en el pecho y no llevaban lanzas; iban armados con espada y maza.>>

>>La táctica del conroi era brutalmente sencilla. La primera línea de jinetes cargaría contra nuestra infantería, golpeándola con una masa prieta de carne de caballo y acero que desbarataría nuestra formación gracias a su peso y a la fuerza del impacto. Cuando estuviéramos dispersos, la segunda fila de sargentos irrumpiría al galope y masacraría a nuestros infantes en fuga. Era un método devastador de combatir, cultivado durante décadas por los nobles de Europa hasta convertirlo en un arte excelso y mortífero.>>

DONALD, Angus, Robin Hood. El proscrito, Barcelona, Edhasa, 2010.

jueves, 20 de octubre de 2016

Tema 2(1º). Texto adaptado: El movimiento de placas tectónicas y el Estrecho de Gibraltar

Texto adaptado: El movimiento de placas tectónicas y el Estrecho de Gibraltar

Entre las placas de África y Eurasia, que siguen estando en constante acercamiento, se encuentran los Sistemas Béticos y la Cordillera del Atlas. Mediante la colisión de ambos continentes se habían creado mucho tiempo antes varias cadenas de montañas que forman lo que los geólogos llaman el sistema del arco de Gibraltar. Fue precisamente este acercamiento de las placas lo que provocó hace seis millones de años el cierre de la conexión Atlántico-Mediterráneo, así como la posterior apertura del Estrecho de Gibraltar.

Entre las placas de África y Eurasia, que siguen estando en constante acercamiento, se encuentran los Sistemas Béticos y la Cordillera del Atlas. Mediante la colisión de ambos continentes se habían creado mucho tiempo antes varias cadenas de montañas que forman lo que los geólogos llaman el sistema del arco de Gibraltar. Fue precisamente este acercamiento de las placas lo que provocó hace seis millones de años el cierre de la conexión Atlántico-Mediterráneo, así como la posterior apertura del Estrecho de Gibraltar.

“Hace seis millones de años, llegó un momento en que África siguió este movimiento hacia el noroeste, de forma que fue surgiendo un relieve lo suficientemente grande como para impedir la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo y por eso se cerraron los dos corredores que conectaban ambos mares”, explica Crespo-Blanc. En esa época, el agua que llegaba al mar de los grandes ríos que desembocan en el Mediterráneo -como el Ródano, el Ebro, el Nilo o el Danubio- no era suficiente para compensar la evaporación, por lo que el nivel del mar bajó a entre 1.500 y 1.700 metros por debajo del Atlántico. La gran concentración de sal que se dio en el agua provocó el depósito de grandes cantidades de sales en el fondo marino alrededor de los límites del Mediterráneo. Algunos de ellos son asociados a las minas de estroncio, como las de Montevives, en Granada.

miércoles, 25 de mayo de 2016

Tema 10(2º). Textos para examen

- Tema 10. Abdicación de Bruselas: el emperador Carlos V hace repaso de su reinado (Texto adaptado).

- Tema 10. Texto sobre la rebelión de los Paises Bajos contra Felipe II.

- Tema 10(2º). Texto de Felipe II sobre la herencia portuguesa en su testamento.

- Tema 10(2º). Texto sobre los Austrias: secretarios y validos.

- Tema 10 (2º). Texto sobre los Borbones y el fin de la unión dinástica: el fin de los fueros de Aragón, Valencia y Cataluña.

Tema 10(2º). Texto de Felipe II sobre la herencia portuguesa en su testamento

21. Y aunque conforme a lo dicho, el reino de Portugal y los demás reinos y estados e islas de aquella Corona, que por muerte de los señores reyes don Sebastián, mi sobrino, y don Enrique, mi tío, fue Dios servido que yo heredase y poseyese como los heredé y poseo queda bastantemente incluido en la unión general referida de todos mis reinos, estados y señoríos [en el apartado 20 del testamento ordena que los reinos por el hererados no se dividan en futuras herencias], todavía para mayor claridad, declaro expresamente que quiero y es mi voluntad, que los dichos reinos de la Corona de Portugal hayan de andar y anden juntos y unidos con los reinos de la Corona de Castilla, sin que jamás se puedan dividir ni apartar, los unos de los otros, por ninguna causa que sea, o ser pueda, por ser esto lo que más conviene para la seguridad, aumento y buen gobierno de los unos y de los otros, y para poder mejor ensanchar nuestra Santa Fe Católica y acudir a la defensa de la Iglesia.

Documentos para la historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid 1917, t. II, Ed. de J. Zarco Cuevas; Ed. Facsimil, M. Fernández Álvarez, Madrid, 1982. |

| El Imperio de Felipe II en 1598, distinguiendo el ámbito de cada Consejo territorial en el sistema polisinodial de la Monarquía Católica

Territorios adscritos al Consejo de Castilla Territorios adscritos al Consejo de Aragón Territorios adscritos al Consejo de Portugal Territorios adscritos al Consejo de Italia Territorios adscritos al Consejo de Indias Territorios adscritos al Consejo de Flandes abarcando los territorios disputados con las Provincias Unidas. De Trasamundo. - Trabajo propio. Sources: Atlas histórico mundial by Hermann Kinder and Werner Hilgemann ISBN 84-790-005-6. About the extension of Brazil: [1] About Florida: The failure of colonization ([2][3][4][5][6][7][8]) Missions in Florida and Georgia ([9][10][11]) Juanillo rebellion in Florida ([12], [13]) Estado da India: File talk:Spanish Empire Anachronous 0.PNG#Sources, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5210933 |

miércoles, 18 de mayo de 2016

Tema 10(2º). Abdicación de Bruselas: el emperador Carlos V hace repaso de su reinado (Texto adaptado)

Hace treinta y seis años sucedió, teniendo yo diecinueve años, la muerte de mi abuelo, el Emperador Maximiliano, tras lo cual, aunque era muy mozo, me dieron la dignidad imperial en su lugar. No pretendí ser emperador por ambición de gobernar muchos reinos, sino por mirar por el bien y común salud de Alemania, mi patria muy amada, y del resto de mis reinos, particularmente el de Flandes; por conseguir la paz y concordia de la Cristiandad; y para poner todas mis fuerzas y las de mis reinos en la defensa de la religión cristiana contra el Turco. Mas si bien fue este mi celo, no pude ejecutarlo como quisiera, por el estorbo y embarazo que me han causado las herejías de Lutero y de los otros innovadores herejes de Alemania; en parte también por los príncipes vecinos y otros, que por enemistad y envidia me han sido siempre contrarios, metiéndome en peligrosas guerras, de las cuales, con el favor divino, hasta este día he salido felizmente. Además concerté con diversos príncipes alianzas y pactos, que no se guardaron y me forzaron a cambiar de parecer, y hacer otras jornadas de guerra y de paz. Nueve veces fui a Alemania, seis he estado en España, siete en Italia, diez he venido a Flandes, cuatro veces tanto en tiempo de paz como de guerra he entrado en Francia, dos en Ingalaterra y otras dos fui contra Africa. Todas suman cuarenta, sin contar otros que realicé para visitar mis tierras. Para ello he navegado ocho veces el mar Mediterráneo y tres el Océano de España [el Atlántico hasta España], y ahora será la cuarta que volveré a pasarlo para sepultarme. De esta manera doce veces he padecido las molestias y trabajos de la mar. Y no cuento con éstas la jornada que hice por Francia a estas partes, no por algún problema leve, sino muy grave, como todos sabéis.

En lo que toca al gobierno confieso haberme equivocado muchas veces, engañado con el verdor y brío de mi juventud, por mi poca experiencia o por otro defecto de la flaqueza humana. Y os garantizo que no hice jamás cosa alguna en que quisiese agraviar a alguno de mis vasallos ni permití que se les hiciese agravio alguno; y si alguno se queja de ello con razón, confieso y lamento aquí delante de todos que sería agraviado sin saberlo yo o contra mi voluntad. Pido y ruego a todos los que aquí estáis me perdonéis y me hagáis gracia de este error o de otra queja que de mí se pueda tener.

FRAY PRUEDENCIO DE SANDOVAL, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V (Texto original en la edición de Carlos Seco Serrano), parte XXXIV.

|

| De atelier Leyniers et Reydams - http://bruxellesanecdotique.skynetblogs.be/post/7116434/palais-du-coudenberg, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9596256 |

lunes, 16 de mayo de 2016

Tema 12(1º). Texto del emperador Augusto

3 4.1 Durante mis consulados sexto y séptimo, tras haber acabado la guerra civil. siendo dueño de todas las cosas, gracias al acuerdo de todo el mundo, pasé el gobierno del Estado a la jurisdicción del Senado y del pueblo romanos, cediendo mi poder. 2 En virtud de ese acto meritorio fui llamado por decisión del Senado, Augusto, y fueron revestidas públicamente con laureles las jambas de mi casa y se colocó la corona cívica sobre mi puerta y se puso en la curia Julia un escudo de oro, que me otorgaron el Senado y el pueblo romanos por mi valor y mi clemencia, por mi sentido de la justicia y del deber religioso, como atestigua la inscripción que hay en el propio escudo. 3 Después de aquel momento, gocé de un prestigio superior a todos, mas nunca tuve poderes más amplios que el resto de los que fueron colegas míos en las magistraturas.

Res Gestae Divi Augusti. Traducción de Antonio Alvar Ezquerra

|

| De Till Niermann - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=388210 |

viernes, 13 de mayo de 2016

Técnicas de trabajo: ficha de comentario de texto histórico (para 1º y 2º)

a) INTRODUCCIÓN

- Busca el autor del texto e información sobre el mismo (años de nacimiento y muerte, actividad a la que se dedicaba, cercanía a los hechos históricos históricos que se relatan en el texto...)

- Busca la obra de la que se ha extraído e información sobre la misma (años de elaboración, relación de la misma con los hechos históricos que se relatan en el texto...)

- Clasificación del texto de acuerdo con la temática del mismo:

- Histórico-historiográfico. Texto en el que un historiador explica e interpreta un acontecimiento o situación.

- Político. Discursos o comentarios relativo al gobierno de un territorio.

- Literario. Extraído de una obra literaria.

- Jurídico. En el mismo aparecen normas o leyes.

- Social. En él se hace referencia a la organización social y las condiciones de vida de los distintos grupos sociales.

- Religioso. Hace referencia a cuestiones de tipo religioso.

- Económico. En el que se describen actividades económicas o se hacen valoraciones sobre la situación económica.

- Clasificación del texto de acuerdo a su relación con los hechos:

- Fuente primaria. En la que el autor ha participado de alguna forma en los hechos.

- Fuente secundaria. En la que el autor se limita a contar, sin participación alguna, en los hechos que se relatan.

- Señala las palabras que están relacionadas con el tema. Señala las más importantes y explícalas.

b) ANÁLISIS

- Numera las líneas del texto de cinco en cinco.

- Divide el texto en partes indicando las líneas que abarca cada una de ellas.

- Indica brevemente el tema de cada una de las partes (intenta no copiar del texto, resume y sintetiza).

- Comenta alguna de las ideas que consideres más interesante de cualquiera de las partes.

c) COMENTARIO

- Sitúa con detalle el texto en los acontecimientos históricos o etapa que se están estudiando en el tema: regímenes políticos, desarrollo de estados o países, guerras, situaciones de crisis, desarrollo de grupos sociales...

- Señala de acuerdo con lo que se ha dado en el tema las causas que llevado a los acontecimientos o situaciones descritas.

- Señala de acuerdo con lo que se ha dado en el tema los resultados o consecuencias de los acontecimientos o situaciones descritas.

- Valora el texto: la importancia de los hechos señalados, su importancia en los acontecimientos señalados si la tuviere, su importancia en el mundo actual, la justicia o injusticia de lo que se describe...

miércoles, 9 de marzo de 2016

Temas 5(1º). Texto sobre los paisajes tropicales africanos: bosque tropical y sabana

Cuestiones sobre el texto:

- ¿Cuándo se producen las precipitaciones en el clima tropical africano?

- ¿Por qué se producen las precipitaciones en África Occidental? ¿Por qué hay menos en África Oriental?

- ¿Por qué los vientos atlánticos van hacia el interior de África en verano? Recuerda de dónde y a dónde va el viento habitualmente.

- ¿Por qué existe en África Occidental el bosque tropical y la sabana en la parte Oriental?

Las precipitaciones en el África tropical muestran una marcada dependencia estacional. Durante el verano el calentamiento de las tierras interiores da lugar a bajas presiones que favorece la entrada de aire húmedo procedente del Atlántico ecuatorial. De este modo, en el oeste y centro del África tropical las lluvias son muy abundantes durante el verano. En el África oriental las precipitaciones son mucho menores siempre, porque a la lógica disminución que provoca la mayor distancia que han de recorrer las nubes desde el Atlántico se une la presencia de una barrera de montañas que dificulta grandemente su aproximación. En invierno, la circulación atmosférica se invierte y los vientos fríos y secos del noreste soplan en toda la región, perjudicando en mayor medida, de nuevo, al África oriental; mientras, en el oeste, algunas corrientes de viento locales siguen aportando aire cálido y húmedo procedente del Atlántico con el que se amplía el número de meses húmedos.

En estas condiciones, la vegetación del oeste del África tropical se conserva, todavía hoy, como selva tropical húmeda. El este de África es, por el contrario, mucho más seco y árido. Sus ecosistemas son de sabana, con predominio de las formaciones herbáceas sobre los árboles.

ARSUAGA, Juan Luis y MARTÍNEZ, Ignacio, La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana, Barcelona, Temas de Hoy, 2000, pág. 69.

|

| De ProfessorX. - Trabajo propio. Uploaded by ProfessorX, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=282227 |

martes, 1 de marzo de 2016

Temas 1 y 4(2º). Texto sobre la herencia de Sancho el Mayor y las parias pagadas por los taifas a su hijo Fernando

Cuestiones sobre el texto:

- Busca información sobre Sancho III de Pamplona: nacimiento, muerte, herencia, conquistas...

- Indica que territorios heredó Sancho III y cuáles conquistó o adquirió durante su reinado.

- ¿Por qué se dice que estuvo a punto de unificar todos los reinos cristianos peninsulares bajo su reino? ¿Qué territorios cristianos escaparon a su dominio?

- Lee el tema 5 y explica en que consistía el principio patrimonial por el cual los reyes cristianos unificaban reinos o los repartían en herencia.

- Detalla como se repartió la herencia de Sancho III entre sus hijos.

- ¿Cómo murieron García de Pamplona y Ramiro de Aragón?

- ¿Por qué considera el texto que Al-Andalus estaba en un período de debilidad durante las taifas?

- ¿Qué son las parias? ¿Para qué las utilizaban los cristianos? ¿Qué reinos de taifas pagaban taifas a Fernando?

|

|

El reino de Pamplona a la muerte de Sancho III el Mayor (1035) Reino de Pamplona Condado de Aragón y dependencias perteneciente a la monarquía pamplonesa desde el 922 Ganancia de Ribagorza y anexos 1018-1025 Fronteras restauradas por Sancho III el Mayor 1018-1025 Tierra perdida el 922 Zona vinculada a Pamplona desde el siglo X Condado de Castilla y Álava Zona disputada por el Reino de León Reino de León Dominios musulmanes

|

<<Sancho el Mayor fue rey de Pamplona por herencia paterna, pero en su vida ganó otros muchos territorios que incorporó a su corona. Se convirtió en el rey cristiano más poderoso de todos los que hasta ahora han sido en esta Península y estuvo a punto de conseguir la unidad de todos los reinos y Estados cristianos bajo su cetro, y aún hubiera ganado todos los territorios musulmanes si hubiera vivido lo suficiente como para continuar su obra.>>

>>Pero a su muerte, siguiendo la práctica del derecho sucesorio navarro, dividió sus dominios entre sus hijos: a García le entregó el reino de Pamplona, las tierras patrimoniales de la dinastía, a Fernando le dio el condado de Castilla, a Ramiro el condado de Aragón y a Gonzalo los de Sobrarbe y Ribagorza; cuatro hijos, los cuatro futuros reyes.>>

>>Don Fernando, ya como soberano de Castilla, ganó el reino de León, y con tan amplios territorios se convirtió en el más poderoso de entre los hermanos. Los musulmanes estaban por entonces divididos en pequeños reinos de taifas; lejos quedaban los tiempos gloriosos en que los califas cordobeses eran dueños de al-Andalus, y al rey de León y de Castilla le fue muy fácil someterlos al pago de tributos. Débiles y acomodados, los reyezuelos musulmanes no tuvieron otro remedio que pagar las parias que don Fernando les exigía; el oro de Sevilla, Toledo, Badajoz y Zaragoza engrosó sus arcas a cambio de una vigilada paz y con parte de ese oro se construyeron muchas iglesias, hospitales y monasterios, pero también castillos y fortalezas: cuanto más se debilitaba el islam, más fuerte se hacía la cristiandad.>>

CORRAL, José Luis, El Cid, Barcelona, Edhasa, 2003, 576 p.

Temas 4 y 5(2º). Texto sobre el principio patrimonial de los reinos cristianos medievales: la herencia de Fernando I de León

Cuestiones sobre el texto:

- Revisa el tema 2 y escribe la definición que vimos en el mismo de "Curia".

- Busca información sobre Fernando I, rey de León: nacimiento, muerte, herencia paterna, principales conquistas.

- Busca información sobre la conquista de Coimbra.

- De acuerdo con lo visto en el tema 5 ¿según qué principio repartió Fernando su reino entre sus hijos? Explícalo.

- De acuerdo con el texto ¿según que derecho repartió su reino? Explícalo.

- Señala los detalles del reparto sucesorio realizado por Fernando.

- ¿Por qué fue tan importante el reparto de la parias? ¿Qué eran las parias?

- ¿Qué condiciones se fijo en la herencia de las hijas?

- ¿Qué pasó finalmente con el reparto fijado por Fernando? ¿Qué hijo se quedó finalmente con toda la herencia? ¿En qué circunstancias?

|

| De Original uploader was Alexandre Vigo at gl.wikipedia - Transferred from gl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6304855Mapa político del norte de la Península Ibérica hacia 1065: Dominios de García II (Reino de Galicia) Dominios de Alfonso VI (Reino de León) Dominios de Sancho II (Reino de Castilla) |

<<El rey don Fernando celebró la curia plena los tres primeros días del año de 1064. En ella se decidieron dos cuestiones fundamentales: el inicio inmediato de la campaña contra Coimbra y la división de sus dominios entre sus hijos.>>

>>Hacía tiempo que el rey de León y de Castilla había cumplido los cincuenta años, una edad en la que apenas se espera de la vida otra cosa que aguardar paciente a que llegue la muerte, pero seguía ansioso por ampliar sus Estados, y la campaña contra Coimbra, en la que podía perder la vida, le aconsejó dejar la cuestión sucesoria bien atada. Tras intensos debates y pese a las reiteradas negativas del príncipe don Sancho a compartir la corona con sus hermanos, el rey don Fernando acabó imponiendo su voluntad, basada en el viejo derecho sucesorio de los reyes de Pamplona, que no permitía la segregación de lo heredado, es decir, del patrimonio recibido del padre, pero si lo ganado en vida. Y tal como había hecho su padre, el rey Sancho el Mayor, don Fernando dividió sus reinos entre sus tres hijos varones: a Sancho, el primogénito, le concedió Castilla, el reino que él había recibido a su vez de su padre como patrimonio, el vasallaje de Pamplona por las tierras del este y las parias del reino de Zaragoza; a Alfonso le otorgó León y los derechos a influir sobre el reino musulmán de Toledo; y al menor, al débil y delicado García, el nuevo reino de Galicia, una tierra húmeda y boscosa en el noroeste, allá donde acaba el camino que siguiendo las estrellas recorren los peregrinos hasta llegar a Compostela, donde se encuentra el confín del mundo, el final de la Tierra, y, además, el condado de Portugal, entre los ríos Miño y Duero, y los derechos sobre las taifas de Badajoz y Sevilla. Las dos hijas del rey, las infantas doña Urraca y doña Elvira, recibieron algunas fortalezas y villas, el señorío sobre los monasterios del reino y sus grandes rentas, aunque a cambio de la promesa de permanecer solteras de por vida. Don Fernando actuó como un auténtico emperador y el príncipe don Sancho, aunque de muy mala gana pues no estimaba acertada la división de la corona, aceptó el reparto.>>

>>La campaña para la conquista de Coimbra se aprobó sin discrepancia alguna. Los nobles leoneses atisbaban en ella nuevas posibilidades de ampliar sus posesiones de tierra y riqueza, algo en lo que son especialmente avaros.>>

CORRAL, José Luis, El Cid, Barcelona, Edhasa, 2003, 576 p.

lunes, 29 de febrero de 2016

Tema 9 y 16(1º). Concepto de periodización y otros modelos de peridización (Stearns)

La

periodización es el modo en que los historiadores tratan de organizar la historia humana haciéndola más entendible para ellos mismos y los demás. Para ello se busca fijar para cada período histórico unas características exclusivas que las diferencian de los demás. Igualmente se hace hincapié en acontecimientos significativos que marcan una clara ruptura o cambio de uno a otro y que simbolizan la diferencia entre ambos (ej. el descubrimiento de América de 1492 simboliza el paso de una Edad Media regional con unas civilizaciones replegadas sobre sí mismas a una Edad Moderna en las que las mismas se abren o son forzadas a abrirse en la búsqueda de unas relaciones intercontinentales cada vez más amplias).

Todo relato

histórico de corta o larga duración es susceptible de estar sujeto

a periodización independientemente de cuál sea su ámbito: mundial,

continental, estatal, regional o local. Incluso personal, cada uno

puede crear un periodización de las distintas etapas de su vida como

persona.

Hay que tener

en cuenta que la elaboración de una periodización tiene una fuerte

carga subjetiva que dependerá del enfoque espacial (por ejemplo

eurocéntrico) o ideológico (por ejemplo la ideología marxista

divide la historia en períodos denominados "modos de

producción": esclavista, feudal y capitalista)

Otro

modelo de periodización de la Historia Humana

Periodización

propuesta por PETER N. STEARNS (en su libro Una nueva

historia para un mundo global. Introducción a la <<World

History>>, editado en

castellano en Barcelona por la Editorial Crítica en el año 2012) en

la que abandona el modelo eurocéntrico dando importancia también a

los ámbitos culturales, sociales y económicos de América (especial

atención a la América nuclear) y Asia (sobre todo China e India),

África y Oceanía:

- Primeros acontecimientos (2,5 millones de años AEC en adelante hasta el 8.000 AEC): período caracterizado por la aparición de las distintas especies humanas, el uso de herramientas y el fuego y el desarrollo migraciones globales que diseminan a la humanidad por la totalidad del planeta.

- Revolución Neolítica (8.000 AEC en adelante hasta el 4.000 AEC): período caracterizado por el paso de un modo de vida nómada de economía de caza y recolección a las primeras sociedades sedentarias basadas en la agricultura y la ganadería; y sus primera fases de desarrollo.

- Primeras civilizaciones (3.500 AEC-1.000 AEC): período caracterizado por la aparición de estados organizados en las cuencas fluviales (Mesopotamia, Egipto, China, India, Mesoamérica y los Andes ), multiplicación del número de ciudades y asentamientos humanos y el desarrollo de la escritura (salvo en los ámbitos americanos).

- Período clásico (1.000 AEC-500 EC): período de expansión de las principales civilizaciones clave con la integración de sus distintos territorios regionales mediante el comercio y la conquista. Es la época de las civilizaciones e imperios: persa, griega, china, india, romana, mesoaméricana, andina...

- Período postclásico (600 EC-1450 EC): período de propagación de las civilizaciones (china, india, occidental medieval, mesoamericanas, andinas...) y religiones mundiales (cristianismo, islam, budismo...) con la ampliación de las relaciones comerciales a un ámbito más amplio, fuera de cada civilización (transregional), y aumento de las influencias entre las mismas.

- Período moderno temprano (1450 EC-1750 EC): período de desarrollo del comercio global y mundial y de desarrollo de imperios basados en el avance armamentístico (imperios de la pólvora: Rusia, China manchú, imperios coloniales europeos...).

- Siglo XIX largo (1750 EC-1914): período caracterizado por la Revolución Industrial que va a permitir el desarrollo del imperialismo occidental con la consecuente desigualdad económica global entre las distintas partes del globo (países desarrollados y subdesarrollados).

- Período contemporáneo (1914/1940 EC en adelante): período de reequilibrio de poder debido a las descolonizaciones de Asia, África y Oceanía, la Guerra Fría y su finalización; explosión demográfica y desarrollo de tecnología mundiales que favorecen la renovación de las instituciones culturales, sociales y económicas aunque también nuevos niveles de control y violencia colectiva.

AEC

significa Antes de la Era Común y EC significa Era Común. Dicha

terminología asume la era cristiana de uso globalizado en la

actualidad variándole la denominación haciéndole más asumible

fuera del ámbito occidental. Con todo EC puede ser interpretado como

Era Común o Era Cristiana.

Este

modelo se puede simplificar y amoldar al modelo de periodización

tradicional:

- Prehistoria: primeros acontecimientos y Revolución Neolítica.

- Edad Antigua: primeras civilizaciones y período clásico.

- Edad Media: período postclásico.

- Edad Moderna: período moderno temprano.

- Edad Contemporánea: siglo XIX largo y período contemporáneo.

No

hay que olvidar que para los anglosajones (británicos y

estadounidenses entre otros) no existe la Edad Contemporánea que no

es más que un subperíodo de la Edad Moderna.

jueves, 18 de febrero de 2016

Tema 16(1º). Texto en el que se describe Santa Sofía de Constantinopla

Cuestiones sobre el texto:

- Busca información sobre el año de construcción de Santa Sofía de Constantinopla.

- Busca información sobre la ciudad de Constantinopla.

- ¿Qué significa el nombre de Santa Sofía? ¿Cuál era su auténtico nombre?

- Busca información sobre el emperador Justiniano. Presta especial atención a la construcción de la iglesia a la rebelión de Nika.

- Averigua cuáles fueron los arquitectos de Santa Sofía. ¿Qué se sabe de ellos?

- Define los conceptos que están subrayados en el texto en el que se describe Santa Sofía.

<<El hecho de entrar en Santa Sofía fue una experiencia suficientemente sobrecogedora para hacer olvidar al magistrianos por un rato que la viruela andaba suelta por la ciudad. Nadie podía entrar en la gran iglesia y no conmoverse. Cuando Justiniano la reconstruyó tras la sedición de Nika, eligió a los dos mejores arquitectos que pudo encontrar y les dio total libertad para disponer de los recursos de todo el Imperio. Una vez concluido, el resultado le permitió soltar la conocida fanfarronada: «Oh, Salomón, te he derrotado».

Mármoles pulidos de color verde, rojo, amarillo o policromados; traídos del Bósforo, de Grecia, de Egipto y de Isauria, relucientes lámparas de oro, plata y latón, un bosque de columnas con capiteles adornados con intrincados relieves de hojas de acanto, cuatro semicúpulas, cada una de ellas decorada con ornamentos de mosaico: todo ello dirigía la vista hacia la cúpula central que era el mayor triunfo de los brillantes constructores de Justiniano.

Sujeta por pechinas, se alzaba a ciento ochenta metros del suelo atravesada por cuarenta y dos ventanas que dejaban pasar los rayos del sol dándole un aspecto incorpóreo, como si estuviera flotando en el aire por encima de la iglesia en lugar de formar parte de ella. La luz, siempre cambiante, formaba destellos en las teselas de los mosaicos dorados de la cúpula y desde la cruz de Cristo en el ápex.

De no haber existido la cúpula, el gran santuario de la iglesia hubiera bastado para captar la atención. La iconostasis situada frente al altar estaba hecha de plata bañada en oro y estaba cubierta con imágenes de Cristo, la Virgen y los apóstoles. El altar propiamente dicho era de oro macizo con incrustaciones de piedras preciosas, y también lo eran los candelabros, los incensarios y los vasos eucarísticos: aguamaniles, cálices, patenas, cucharillas y bacinillas. Unos cortinajes rojos con las imágenes de Cristo y los santos Pedro y Pablo bordadas en hilo de oro flanqueaban el altar.>>

TURTLEDOVE, Harry, Agente de Bizancio, Barcelona, Roca Editorial, 2008, p. 58.

TURTLEDOVE, Harry, Agente de Bizancio, Barcelona, Roca Editorial, 2008, p. 58.

|

| De Photo: Myrabella / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24160136 |

|

| De Christophe Meneboeuf - Trabajo propio The full series about Istanbul: Photos of Istanbul More of my work on my photoblog: http://www.pixinn.net, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15489324 |

|

| De Wilhelm Lübke / Max Semrau: Grundriß der Kunstgeschichte. 14. Auflage. Paul Neff Verlag, Esslingen, 1908; German Wikipedia, original upload 28. Aug 2004 by Rainer Zenz, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=387533 |

|

| De Arild Vågen - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24932378 |

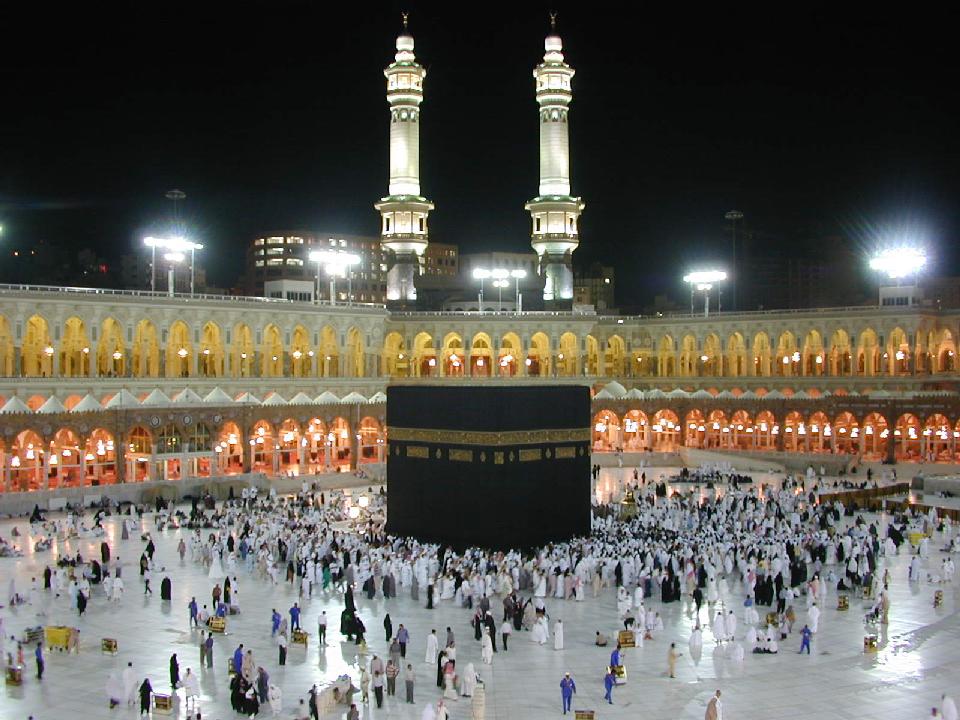

Tema 1(2º). Texto sobre el Islam: las cinco obligaciones.

Cuestiones sobre el texto:

1) creer en la unidad de Dios;

2) cumplir las oraciones prescritas, tres o cuatro veces al día: posteriormente se aumentó a cinco el número, puesto que quedó fijado que la oración del mediodía del viernes fuera obligatoria para todos, al igual que el sermón que se incluía en la misma y que Mahoma pronunció siempre que pudo. En caso contrario, delegaba sus funciones en un imam (imán) y un jatib (predicador) que le sustituían esporádicamente. Instituyó también las abluciones rituales;

3) pagar un impuesto (azaque) destinado a los musulmanes pobres;

4) observar el ayuno de ramadán;

5) y en caso de tener los medios económicos suficientes, realizar la peregrinación a La Meca.

VERNET, Juan, Los orígenes del Islam, Barcelona, El Acantilado, 2001, p. 103.

- Explica brevemente cada una de las obligaciones que se fijaron en el Islam tras la muestre de Mahoma.

1) creer en la unidad de Dios;

2) cumplir las oraciones prescritas, tres o cuatro veces al día: posteriormente se aumentó a cinco el número, puesto que quedó fijado que la oración del mediodía del viernes fuera obligatoria para todos, al igual que el sermón que se incluía en la misma y que Mahoma pronunció siempre que pudo. En caso contrario, delegaba sus funciones en un imam (imán) y un jatib (predicador) que le sustituían esporádicamente. Instituyó también las abluciones rituales;

3) pagar un impuesto (azaque) destinado a los musulmanes pobres;

4) observar el ayuno de ramadán;

5) y en caso de tener los medios económicos suficientes, realizar la peregrinación a La Meca.

VERNET, Juan, Los orígenes del Islam, Barcelona, El Acantilado, 2001, p. 103.

|

| By Original uploader was Medineli at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia; transferred to Commons by User:Quadell using CommonsHelper., CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6949403 |

viernes, 29 de enero de 2016

Tema 1(1º). Texto sobre los calendarios juliano y gregoriano: años bisiestos

Para que las cosas funcionen bien tenemos que encajar el calendario astronómico -el que marca la posición de equinoccios y solsticios- con el calendario civil y religioso, basado en días completos. Y es que el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol -un año- no es un múltiplo exacto de rotaciones sobre sí misma -un día-. En concreto, un año astronómico (año ‘trópico’) dura 365 días, 5 horas y casi 49 minutos. El problema de relacionar años con días completos fue bastante bien resuelto por el romano Julio César y sus sabios egipcios allá por el año 50 antes del propio Cristo. Como en números redondos un año son 365 días y un cuarto, cada cuatro años de 365 días habría de añadirse un día adicional (el famoso bisiesto, como es este de 2016). Y así hemos funcionado bastante bien durante muchos siglos, con el propiamente llamado calendario ‘juliano’, hasta que los hechos toparon con la realidad.

La corrección romana contenía un pequeño error intrínseco, puesto que redondeaban las 5 horas y 49 minutos a las 6 horas. Esto significaba que cada año se introducían en el calendario unos 11 minutos de más, por lo que poco a poco se iba alejando del astronómico. En el siglo XVI, el error acumulado era tal que el equinoccio primaveral -supuestamente, el 21 de marzo- había ocurrido el 11 de marzo, diez días antes. Y continuaba subiendo. Para resolver este desaguisado, el papa de turno, Gregorio XIII, recurrió de forma conjunta a Dios y a las matemáticas, confluyendo por fortuna estos factores en el enorme astrónomo -tanto por su tamaño físico como por su sabiduría-, Christopher Clavius. Clavius, alemán y jesuita, fue coetáneo y amigo de Galileo, con quien tuvo sus más y sus menos al respecto de sus muy distintas concepciones del Universo, puesto que se mantuvo siempre fiel al geocentrismo.

Corrigió de forma ingeniosa el calendario juliano, y lo hizo añadiendo una cláusula adicional: “Un año será bisiesto si es divisible por 4, pero no lo será si además es divisible por 100. Con la excepción de los divisibles por 100 y 400 a la vez, que sí lo serán”. Pongamos un ejemplo sencillo: el año 1900 no fue bisiesto, como no lo será el 2100, pero sí lo fue el más reciente año 2000. Para rematar su trabajo, el papa Gregorio -por indicación del gran Clavius- tuvo que resetear el calendario mediante la pertinente bula, eliminando de golpe los diez días de más acumulados hasta esa fecha, y así al jueves 4 de octubre de 1582 (del calendario juliano) le siguió el viernes 15 de octubre de 1582 (del calendario ya conocido como ‘gregoriano’). El trabajo de Clavius fue tan bueno que perdura hoy en día y solo tiene un error estimado de un día cada 3.300 años.

http://elpais.com/elpais/2016/01/25/ciencia/1453735339_015453.html

http://elpais.com/elpais/2016/01/25/ciencia/1453735339_015453.html

|

| «Christopher Clavius» por Francesco Villamena - Immediate source: http://www.sil.si.edu/digitalcollections/hst/scientific-identity/fullsize/SIL14-C4-02a.jpg (note engraving has "CHRISTOPHORVS CLAVIVS BAMBERGENSIS" and "Franciscus Villamoena Fe. Rome Anno 1606") Ultimate source: A 16th century engraving after a painting by Francisco Villamena. (source for artist: [1]). Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons. |

Suscribirse a:

Entradas (Atom)