|

| Dominio público, Enlace |

Blog donde se presenta material didáctico para los alumnos y alumnas de 1º y 2º ESO del I.E.S. "Las Viñas" de Moriles (Curso 2014-2015)

Mostrando entradas con la etiqueta 2ºtema 05. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta 2ºtema 05. Mostrar todas las entradas

lunes, 23 de enero de 2017

Tema 5(2º). Actividades del tema de los reinos peninsulares medievales

https://drive.google.com/file/d/0B4QyheCmYqPHT2FEaTlWZWFQQVk/view?usp=sharing

martes, 1 de marzo de 2016

Temas 4 y 5(2º). Texto sobre el principio patrimonial de los reinos cristianos medievales: la herencia de Fernando I de León

Cuestiones sobre el texto:

- Revisa el tema 2 y escribe la definición que vimos en el mismo de "Curia".

- Busca información sobre Fernando I, rey de León: nacimiento, muerte, herencia paterna, principales conquistas.

- Busca información sobre la conquista de Coimbra.

- De acuerdo con lo visto en el tema 5 ¿según qué principio repartió Fernando su reino entre sus hijos? Explícalo.

- De acuerdo con el texto ¿según que derecho repartió su reino? Explícalo.

- Señala los detalles del reparto sucesorio realizado por Fernando.

- ¿Por qué fue tan importante el reparto de la parias? ¿Qué eran las parias?

- ¿Qué condiciones se fijo en la herencia de las hijas?

- ¿Qué pasó finalmente con el reparto fijado por Fernando? ¿Qué hijo se quedó finalmente con toda la herencia? ¿En qué circunstancias?

|

| De Original uploader was Alexandre Vigo at gl.wikipedia - Transferred from gl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6304855Mapa político del norte de la Península Ibérica hacia 1065: Dominios de García II (Reino de Galicia) Dominios de Alfonso VI (Reino de León) Dominios de Sancho II (Reino de Castilla) |

<<El rey don Fernando celebró la curia plena los tres primeros días del año de 1064. En ella se decidieron dos cuestiones fundamentales: el inicio inmediato de la campaña contra Coimbra y la división de sus dominios entre sus hijos.>>

>>Hacía tiempo que el rey de León y de Castilla había cumplido los cincuenta años, una edad en la que apenas se espera de la vida otra cosa que aguardar paciente a que llegue la muerte, pero seguía ansioso por ampliar sus Estados, y la campaña contra Coimbra, en la que podía perder la vida, le aconsejó dejar la cuestión sucesoria bien atada. Tras intensos debates y pese a las reiteradas negativas del príncipe don Sancho a compartir la corona con sus hermanos, el rey don Fernando acabó imponiendo su voluntad, basada en el viejo derecho sucesorio de los reyes de Pamplona, que no permitía la segregación de lo heredado, es decir, del patrimonio recibido del padre, pero si lo ganado en vida. Y tal como había hecho su padre, el rey Sancho el Mayor, don Fernando dividió sus reinos entre sus tres hijos varones: a Sancho, el primogénito, le concedió Castilla, el reino que él había recibido a su vez de su padre como patrimonio, el vasallaje de Pamplona por las tierras del este y las parias del reino de Zaragoza; a Alfonso le otorgó León y los derechos a influir sobre el reino musulmán de Toledo; y al menor, al débil y delicado García, el nuevo reino de Galicia, una tierra húmeda y boscosa en el noroeste, allá donde acaba el camino que siguiendo las estrellas recorren los peregrinos hasta llegar a Compostela, donde se encuentra el confín del mundo, el final de la Tierra, y, además, el condado de Portugal, entre los ríos Miño y Duero, y los derechos sobre las taifas de Badajoz y Sevilla. Las dos hijas del rey, las infantas doña Urraca y doña Elvira, recibieron algunas fortalezas y villas, el señorío sobre los monasterios del reino y sus grandes rentas, aunque a cambio de la promesa de permanecer solteras de por vida. Don Fernando actuó como un auténtico emperador y el príncipe don Sancho, aunque de muy mala gana pues no estimaba acertada la división de la corona, aceptó el reparto.>>

>>La campaña para la conquista de Coimbra se aprobó sin discrepancia alguna. Los nobles leoneses atisbaban en ella nuevas posibilidades de ampliar sus posesiones de tierra y riqueza, algo en lo que son especialmente avaros.>>

CORRAL, José Luis, El Cid, Barcelona, Edhasa, 2003, 576 p.

jueves, 18 de febrero de 2016

martes, 31 de marzo de 2015

Tema 5(2º). Texto sobre la repoblación de Baleares y Valencia

<<Sus conquistas le plantearon un problema, qué hacer con la población musulmana. Jaime veía a los musulmanes como un valor económico. En Mallorca muchos de ellos quedaron sometidos a los señores cristianos. La comunidad musulmana fue desapareciendo poco a poco, algunos emigraron y otros se convirtieron, pero el campo no se quedó vacío, puesto que, desde el otro lado del mar, llegaron inmigrantes cristianos desde Cataluña y Provenza, y el carácter de la población de la isla cambió con rapidez, de forma tal que, al llegar el año 1300, los musulmanes era una minoría acorralada. En Valencia, en cambio, el rey intentó dar la imagen de un monarca cristiano de un reino musulmán: aunque en el centro de la ciudad de Valencia ya no quedaban musulmanes, apareció una próspera periferia de población musulmana, y el rey les garantizó a las comunidades musulmanas del antiguo reino musulmán de Valencia el derecho a practicar su religión y vivir según sus leyes, e incluso (igual que ocurriría en Menorca) el de prohibirles a cristianos y judíos asentarse en sus pequeñas ciudades y aldeas. Estas aldeas eran importantes centros de producción que solían estar especializadas en los cultivos y oficios que los árabes habían llevado a Occidente en los primeros días de las conquistas musulmanas: cerámica, cereales y arroz, frutos secos y tejidos de calidad, que generaban considerables ingresos para al rey y los nobles terratenientes a través de los impuestos al comercio, por tierra o por el Mediterráneo. Los tratados de rendición ofrecidos a los árabes apenas señalaban en algunos casos que habían sido derrotados, y casi se les trataba como iguales. Parecía ser la mejor manera de garantizar la estabilidad, al menos hasta que los musulmanes valencianos se rebelaron, tras lo cual, en la década de 1260, se les impusieron condiciones más duras. La tolerancia real era verdadera, pero condicional y frágil.>>

ABULAFIA, David, El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 462-463.

|

| «Conquista de Mallorca por Jaime I de Aragón 01» por Luis García. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. |

|

| «Mapa de conquesta del Regne de valencia». Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons. |

miércoles, 7 de enero de 2015

Tema 5(2º). Texto sobre la Reconquista en el siglo XIII

Cuestiones sobre el texto:

- ¿Por qué considera el autor que el siglo XIII fue el gran siglo de la Reconquista?

- ¿Qué territorios reconquista cada uno de los reinos mencionados en el texto? ¿Alguno de los reinos peninsulares del siglo XIII no es mencionado?

- ¿Qué reyes se mencionan en el texto? ¿Qué se ha dado en el tema sobre ello? Señalaló.

- Explica como fue según el texto la modalidad de reconquista en los territorios reconquistados por Castilla en el siglo XIII.

- Explica como fue según el texto la modalidad de reconquista en los territorios reconquistados por la Corona de Aragón en el siglo XIII.

- ¿Cuáles fueron las consecuencias o resultados de la modalidad castellana?

ELLIOT, J.H., La España imperial 1469-1716, Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1972, p. 21.

| |||

Realengo y señoríos de los cuatro reinos de Andalucía en el siglo XVIII., por municipios actuales.

|

Tema 5(2º). Texto sobre las Cortes de Castilla

Cuestiones sobre el texto:

<<También los castellanos, al igual que los aragoneses (catalanes, aragoneses y valencianos), tenían sus instituciones parlamentarias, las Cortes de Castilla, que alcanzaron la cima de su poder durante los siglos XIV y XV. Existían, sin embargo, entre las Cortes de Castilla y las de la Corona de Aragón, importantes diferencias que impedían a aquéllas ejercer el control político efectivo, tal como hacían sus semejantes aragonesas (catalana, aragonesa y valenciana) y que, al fin, habían de minar fatalmente su autoridad. Los reyes de Castilla, a diferencia de los de Aragón, no tenían la obligación de convocar las Cortes de modo regular y nadie en Castilla, ni siquiera entre los nobles y el clero, tenía derecho a asistir. Aunque era ya una costumbre establecida que el rey de Castilla reuniera las Cortes siempre que necesitase un subsidio adicional o servicio, la fuerza que las Cortes hubieran podido adquirir mediante esa práctica quedaba disminuida por la exención fiscal de los nobles y el clero, cuya consiguiente falta de interés por los asuntos financieros obligaba a los representantes de las ciudades a enfrentarse mano a mano con la Corona. Pero hay algo más importante aún: la Cortes castellanas, a diferencia de las de Aragón (Cataluña, Valencia y Aragón), fracasaron en la obtención de una participación en el poder legislativo. En teoría, el consentimiento de las Cortes era necesario para la revocación de las leyes, pero el poder de legislar pertenecía en exclusiva a la Corona. Las Cortes podían presentar solicitudes, pero no consiguieron jamás convertir dicha facultad en derecho de legislar, en parte a causa de su propia falta de unidad y en parte debido a la incapacidad para establecer el principio de que la reparación de los agravios debía preceder a la concesión de ayuda al rey.>>

- ¿En qué se diferencian las cortes de Castilla de las de la Corona de Aragón?

- ¿Cada cuanto se reunían las Cortes de Castilla? ¿Cuándo se convocaban?

- ¿Quiénes asistían a las reuniones? ¿Quiénes tenían la obligación de asistir?

- ¿Por qué la nobleza y el clero dejaron solos a los representantes de las ciudades frente a la monarquía?

- ¿Cuál es el gran fracaso de las cortes castellanas frente a la monarquía? ¿Por qué sugiere el autor que se produjo dicho fracaso?

- ¿Qué poderes tenían las cortes de los reinos de la Corona de Aragón que no tenían las de la Corona de Castilla?

- Explica qué es legislar.

<<También los castellanos, al igual que los aragoneses (catalanes, aragoneses y valencianos), tenían sus instituciones parlamentarias, las Cortes de Castilla, que alcanzaron la cima de su poder durante los siglos XIV y XV. Existían, sin embargo, entre las Cortes de Castilla y las de la Corona de Aragón, importantes diferencias que impedían a aquéllas ejercer el control político efectivo, tal como hacían sus semejantes aragonesas (catalana, aragonesa y valenciana) y que, al fin, habían de minar fatalmente su autoridad. Los reyes de Castilla, a diferencia de los de Aragón, no tenían la obligación de convocar las Cortes de modo regular y nadie en Castilla, ni siquiera entre los nobles y el clero, tenía derecho a asistir. Aunque era ya una costumbre establecida que el rey de Castilla reuniera las Cortes siempre que necesitase un subsidio adicional o servicio, la fuerza que las Cortes hubieran podido adquirir mediante esa práctica quedaba disminuida por la exención fiscal de los nobles y el clero, cuya consiguiente falta de interés por los asuntos financieros obligaba a los representantes de las ciudades a enfrentarse mano a mano con la Corona. Pero hay algo más importante aún: la Cortes castellanas, a diferencia de las de Aragón (Cataluña, Valencia y Aragón), fracasaron en la obtención de una participación en el poder legislativo. En teoría, el consentimiento de las Cortes era necesario para la revocación de las leyes, pero el poder de legislar pertenecía en exclusiva a la Corona. Las Cortes podían presentar solicitudes, pero no consiguieron jamás convertir dicha facultad en derecho de legislar, en parte a causa de su propia falta de unidad y en parte debido a la incapacidad para establecer el principio de que la reparación de los agravios debía preceder a la concesión de ayuda al rey.>>

ELLIOT, J.H., La España imperial 1469-1716, Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1972, p. 30.

|

| «María de Molina presenta a su hijo a las Cortes de Valladolid 1863 Antonio Gisbert Pérez» por Antonio Gisbert (1834-1902) - Archivo del Congreso de los Diputados. Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons. |

martes, 2 de septiembre de 2014

Temas 5, 8 y 10(2º). Texto sobre el pactismo en el gobierno de la Corona de Aragón.

Cuestiones sobre el texto:

En la Corona de Aragón las tres Cortes se reunían a veces en la misma ciudad (en Cortes Generales), aunque en sesiones separadas; pero era más frecuente que se reunieran por separado en cada uno de los reinos. La limitación por la Cortes del poder de los reyes para elaborar leyes en el Reino de Aragón estaba simbolizada en un famoso juramento que se dice que hicieron las Cortes de Zaragoza al jurar fidelidad al rey en el siglo XVI: “Nos, que valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro Rey y Señor, con tal de que guardáis nuestros fueros y libertades; y si no, no.” Aunque es probable que nunca se hiciera en estos términos tan duros refleja con claridad la relación pactista entre el gobernante y los gobernados. En 1283 la Corona aceptó, tanto en el Reino de Aragón como en el Principado de Cataluña, que todas las leyes futuras tuvieran que contar con la aprobación de las Cortes. Los reinos de la Corona de Aragón formaban una monarquía pactista y limitada en la cual el rey, al ascender al trono, juraba mantener las leyes de cada uno de ellos (fueros), y no podía legislar (hacer leyes) sin el consentimiento de sus Cortes. En cada uno de los reinos de la Corona de Aragón existía una comisión permanente de las Cortes, llamada Diputación que supervisaba las leyes y la administración general cuando las Cortes no estaban reunidas: la Diputación catalana, también llamada Generalitat, adquirió especial importancia en el gobierno de Cataluña. Así, tanto por la capacidad del rey para recaudar impuestos como para reclutar soldados y legislar (hacer leyes) estaba severamente restringida en los reinos de la Corona de Aragón.

- Indica el nombre de los tres principales reinos que integraban la Corona de Aragón (no se incluye el de Mallorca).

- Explica qué es la unión dinástica y cómo se refleja en las Cortes.

- ¿Por qué indica el autor que los reinos de la Corona de Aragón constituían una monarquía pactista o limitada? Explícalo.

- ¿En qué campos tenía la monarquía sus atribuciones o poderes restringidos?

- ¿Qué poder tenían las cortes de los distintos reinos desde 1283? Explícalo y compáralo con los poderes de las cortes de la Corona de Castilla.

- Explica con tus propias palabras el significado del juramento que se dice que hicieron las Cortes del Reino de Aragón al jurar fidelidad al rey. ¿Por qué se puede considerar chocante?

- ¿Qué son las diputaciones generales o generalidades (generalitat)? Explica su importancia.

En la Corona de Aragón las tres Cortes se reunían a veces en la misma ciudad (en Cortes Generales), aunque en sesiones separadas; pero era más frecuente que se reunieran por separado en cada uno de los reinos. La limitación por la Cortes del poder de los reyes para elaborar leyes en el Reino de Aragón estaba simbolizada en un famoso juramento que se dice que hicieron las Cortes de Zaragoza al jurar fidelidad al rey en el siglo XVI: “Nos, que valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro Rey y Señor, con tal de que guardáis nuestros fueros y libertades; y si no, no.” Aunque es probable que nunca se hiciera en estos términos tan duros refleja con claridad la relación pactista entre el gobernante y los gobernados. En 1283 la Corona aceptó, tanto en el Reino de Aragón como en el Principado de Cataluña, que todas las leyes futuras tuvieran que contar con la aprobación de las Cortes. Los reinos de la Corona de Aragón formaban una monarquía pactista y limitada en la cual el rey, al ascender al trono, juraba mantener las leyes de cada uno de ellos (fueros), y no podía legislar (hacer leyes) sin el consentimiento de sus Cortes. En cada uno de los reinos de la Corona de Aragón existía una comisión permanente de las Cortes, llamada Diputación que supervisaba las leyes y la administración general cuando las Cortes no estaban reunidas: la Diputación catalana, también llamada Generalitat, adquirió especial importancia en el gobierno de Cataluña. Así, tanto por la capacidad del rey para recaudar impuestos como para reclutar soldados y legislar (hacer leyes) estaba severamente restringida en los reinos de la Corona de Aragón.

KAMEN, Henry, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 37

|

| Fuente: «Actos de Corte del Reino de Aragón» por Reino de Aragón - http://books.google.es/books?id=iOiyAGqBsZAC&hl=es&pg=PP2#v=onepage&q&f=true. Disponible bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons. |

domingo, 9 de febrero de 2014

Tema 3(2º). Texto: el gremio de zapateros de Barcelona

Artículo del diario EL PAÍS: @el_pais: Zapatos a medida: http://elpais.com/ccaa/2013/

Zapatos a medida

<<La publicidad es un arte de nuestros tiempos, o al menos eso nos gusta pensar. Pero lo cierto es que los anuncios, los reclamos, las letras pequeñas, las exageraciones y las técnicas para vender y prestigiar un producto son tan viejas como el propio comercio. En su antigua sabiduría, ladrones, mentirosos y mercaderes le rezaban al mismo dios, ya fuese el egipcio Thot, el griego Hermes o el latino Mercurio. Un poco de todo eso hay en esta imagen: un león, más concretamente un león alado que representa a san Marcos, uno de los cuatro evangelistas que todo el mundo veía en las paredes de la iglesia durante la misa dominical, por tanto un símbolo familiar para el posible consumidor. Está aquí porque este santo era el patrón de los zapateros barceloneses, pero también porque es el mismo león de san Marcos de la bandera de Venecia, en aquella época una de las principales potencias comerciales del orbe. Este león en concreto prestigiaba al gremio, le confería una imagen corporativa fuerte, le daba una marca registrada ciertamente competitiva. Y aprovechando el equívoco con la república serenísima, podía proyectarse más allá de sus fronteras.>>

>>Los gremios medievales fueron los primeros en regular aspectos del trabajo como la calidad del producto, la preparación técnica del artesano o la publicidad engañosa. En Barcelona, su importancia se tradujo rápido en el nomenclátor, donde muchas calles todavía recogen hoy denominaciones gremiales como Sombrerers (sombrereros), Abaixadors (mozos de cuerda), Argenters (plateros), Mirallers (fabricantes de espejos), o Tapineria (artesanos de un calzado femenino conocido como “tapines”).>>

>>La más antigua y poderosa de estas cofradías fue la de zapateros. A pesar de que apenas quedan artesanos de este género en la ciudad —uno de los últimos, Norman Vilalta, en la calle Enric Granados—, este gremio gozó de una gran consideración durante la mayor parte de la Edad Media. La primera noticia que tenemos de ellos data de 1202, cuando pudieron constituirse en gremio gracias al rey Pere II el Católico. Ese mismo año financiaban una capilla dedicada a san Marcos en la catedral barcelonesa. Con mucho, eran el grupo de profesionales más numeroso de la ciudad. En 1516 había en la capital catalana 52 panaderos, 74 carpinteros, 82 albañiles y 116 sastres por 186 zapateros.>>

>>[...]>> jueves, 4 de julio de 2013

Temas 4 y 5(2º). Etapas de la Reconquista peninsular (722-1492)

1ª Etapa. Predominio de Al Andalus (722-1009/1031).

Esta Etapa se caracterizó por el predominio militar y político de Al Andalus sobre los núcleos cristianos primero y los reinos y condados después. Inicialmente los reinos cristianos sobrevivieron de forma residual en las zonas montañosas de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. A partir de los años 740/741 (para el Reino de Asturias) y 802 (para la Marca Hispánica) estos se convirtieron en Estados organizados (reinos, condados...) más o menos consolidados. Con todo se mantuvieron sujetos a la supremacía andalusí (a pesar de las numerosas guerras y enfrentamientos) avanzando únicamente en los territorios abandonados por los musulmanes (valle del Duero) o cuando estos se dividían y se debilitaban por conflictos internos. Esta etapa finalizó cuando se rompió definitivamente la unidad interna de andalusí (1009-1031). A partir de ese momento ni las taifas ni los imperios norteafricanos posteriores fueron capaces de restaurar la supremacía musulmana sobre la Península Ibérica.

Hechos dignos de mención de esta etapa son:

- Batalla de Covadonga (722)

- Rebelión bereber en la Meseta Norte y abandono del valle del Duero (740/741).

- Creación de la Marca Hispánica (802).

- Crisis del emirato de Córdoba (888-912).

- División del Califato de Córdoba en Taifas (1009-1031).

2ª Etapa. Predominio cristiano (1009/1031-1492).

Durante esta etapa los cristianos se impusieron política y militarmente sobre un Al Andalus dividida. En un primer momento impusieron a las taifas andalusies impuestos para garantizar su no agresión (Parias). Posteriormente iniciaron la conquista y ocupación de las taifas. Solo la intervención almorávide y almohade (imperios norteafricanos) frenó e incluso hizo retroceder temporalmente a los cristianos. Sin embargo en ningún momento se restauró la supremacía musulmana del periodo anterior. Tras la derrota de los almohades en 1212 la supremacía cristiana se hizo total e imparable. Durante toda su historia el Reino musulmán de Granada (1238-1492) estuvo bajo la presión o protección (o ambas cosas a la vez) de la Corona de Castilla. La reconquista finalizó con la conquista de la capital nazarí en el año 1492.

Hechos dignos de mención de esta etapa son:

- División del Califato de Córdoba en Taifas (1009-1031).

- Conquista de Toledo (1085).

- Intervención almorávide (1086-1144).

- Conquista de Zaragoza (1118).

- Intervención almohade (1170-1212).

- Batalla de las Navas de Tolosa (1212).

- Conquista de Córdoba (1236)

- Conquista de Jaén (1246)

- Conquista de Sevilla (1248).

- Conquista de Granada (1492).

martes, 12 de febrero de 2013

martes, 29 de enero de 2013

Tema 5(2º). Municipios y gobierno local.

¿Qué es un municipio?

Es una entidad de gobierno local (ciudad o pueblo) que establece y regula todos los aspectos específicos de gobierno de dicha localidad.

¿Cómo se gobierna?

Es gobernada por un ayuntamiento (concejo, concello...) compuesto por unos representantes elegidos por los ciudadanos del municipio: concejales (ediles, regidores...). Entre ellos eligen al que va a presidir la institución: alcalde o alcaldesa. Si no existiesen concejales y participan todos los ciudadanos se habla de "comuna" o "concejo abierto".

¿Cuál es su ámbito de actuación?

Su ámbito espacial de actuación se conoce con el nombre de "Término municipal", mejor dicho "está dentro del término municipal" o dentro de los límites municipales (vamos que está dentro de las fronteras que lo delimitan en el territorio).

Término municipal de Aranjuez (Madrid): territorio (delimitado en negro), casco urbano (naranja) y aldeas (rojo).

Este está compuesto por:- El casco urbano propiamente dicho de la ciudad o el pueblo en cuestión (calles, casas, parques...).

- El territorio que rodea al casco urbano (campos, polígonos...).

Dentro del "Término munipal" el ayuntamiento puede regular lo referente a la gestión del territorio: construcción de casas, industrias... (Plan General de Ordenación Urbana - PGOU). Para localidades muy pequeñas (aldeas) que forman parte del término municipal de otro pueblo más grande o ciudad existe un alcalde propio nombrado por el alcalde de la población principal: "alcalde pedáneo". Igualmente en ciudades grandes existen los "alcaldes de barrio" o los "concejales de distrito municipal".

Mapa de términos municipales de la provincia de Córdoba

¿Se pueden coordinar con otros municipios?

Los municipios se pueden agrupar con otros para prestar servicios comunes. En España los más habituales son (sin olvidar de la institución de la comarca, existente en unas comunidades autónomas):

- Diputaciones provinciales: servicio de bomberos, gestión de carreteras comarcales, hacienda para el cobro de impuestos municipales...

- Mancomunidades de municipios: recogida de basura, oferta cultural, servicios sociales...

Campiña Sur en el contexto andaluz

También existen organizaciones de carácter nacional y regional. Sus funciones son representativas ante el Estado y Comunidades Autónomas: Federación Española de Municipios y Provincias y Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

martes, 18 de diciembre de 2012

martes, 22 de mayo de 2012

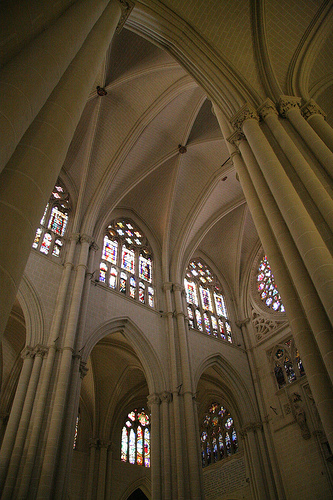

Temas 3 y 5(2º). Catedrales góticas españolas

Mapa de las catedrales góticas en España

Catedral de Burgos

(enlace con colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Cathedral_of_Burgos)

(enlace con colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Cathedral_of_Burgos)

Fachada principal

Puerta del Sarmental

Exterior del Cimborrio

Catedral de Toledo

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Toledo)

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Toledo)

Naves de la catedral

Puerta del Perdón

Catedral de León

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Le%C3%B3n)

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Le%C3%B3n)

Planta de la catedral

Fachada principal

Altar mayor

Catedral de Barcelona

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Barcelona)

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Barcelona)

Bóvedas de la catedral

Fachada principal

Basílica de Santa María del Mar

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Mar,_Barcelona)

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Mar,_Barcelona)

Interior de la basílica

Interior de la basílica

Catedral de Palma de Mallorca

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Palma_de_Mallorca)

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Palma_de_Mallorca)

Exterior de la catedral

Alzado de la catedral

Catedral de Sevilla

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Catedral_de_Sevilla)

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Catedral_de_Sevilla)

Catedral de Granada

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Granada)

(enlace con la colección de imágenes de wikimedia commons: commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cathedral_of_Granada)

Interior de la catedral

Interior de la catedral

jueves, 26 de enero de 2012

Tema 5 (2º). Textos sobre la batalla de las Navas de Tolosa (1212)

<<La

batalla de las Navas de Tolosa constituyó la lid

campal más importante de toda la Reconquista. Y,

también, el acontecimiento crucial del medievo

hispano, porque el triunfo de las huestes

cristianas, el 16 de julio del año 1212, cambió el

signo de la contienda iniciada en Covadonga,

aunque aún se prolongaría casi tres siglos hasta

la toma de Granada por los Reyes Católicos, en

1492.>>

>>Y fue, además, una auténtica cruzada y como tal,

una empresa colectiva que unió a naciones y

reinos, por encima de sus divisiones y luchas

feudales. A principios de 1210, el papa Inocencio

III ordenó al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada

que presionara al Rey de Castilla para que

reanudase la lucha contra el Islam, de la misma

forma que se proponía hacerlo Pedro II, rey de

Aragón.>>

>>En esta batalla, se enfrentaron las tropas de

Castilla, de Aragón y de Navarra, al potente

ejército musulmán, compuesto por tropas almohades,

beréberes e hispano-musulmanas de al-Andalus,

además de un cuerpo de arqueros kurdos, enviados

por el califato de Bagdad al monarca almohade.>>

>>Para entonces, la situación en la Península

Ibérica era la siguiente: el Norte, hasta la línea

del Tajo, se dividía en cuatro reinos cristianos:

León, Castilla, Navarra y Aragón-Cataluña. El Sur

y Levante formaban parte del extenso Imperio

Almohade, que no sólo comprendía el Andalus, sino

también Marruecos, Mauritania, Túnez y Argel. La

actual Castilla-La Mancha era en buena parte una

extensa frontera, prácticamente despoblada y

jalonada por una serie de castillos defensivos, a

la sazón en poder de los musulmanes.>>

VARA THORBEK, Carlos, "Las Navas de Tolosa, batalla cricial" en La Aventura de la Historia, www.elmundo.es/ladh/numero65/navas.html

Las Batalla de las Navas de Tolosa en Guadalquivir de Juan Eslava Galán (contada desde el punto de vista musulmán)

<<Al caer la tarde el campo estaba cubierto de cadáveres de musulmanes y los caballeros cerraron filas en el llano y se tomaron un breve descanso para que algunos cambiaran de caballo antes de acometer del corral de Miramamolín [Emir almohade]. Y el rey Alfonso de Castilla [Alfonso VIII], el asolador de naciones, el hendidor de escudos, el perforador de corazas, el expugnador de lugares inexpugnábles, el destetador de infantes, el forzador de fortalezas, el quemador de sembrados, el hijo de la gran [...], puesto al frente de ellos tremoló el estandarte y les gritó <<¡Por Castilla y santa María, no dejéis ni uno con vida, destripadlos a todos, arreádles fuerte en las cervices!>>. Tras de lo cual abatieron las lanzas y cargaron. Nada pudo detenerlos, pues ni los muros de Babilonia hubieran bastado para frenar aquella avalancha de hierro. Viendo que todo estaba perdido, el Miramamolín y su consejo escaparon a uña de caballo para poner a salvo las reliquias de ibn Tumart y de al-Mumín y todos los grandes almohades, no fueran a caer en manos cristianas, por las que serían profanadas. Y los que vivos quedaban en el campo, cuando vieron que los jeques se ponían a salvo, pensaron cada uno para su corazón <<Mas vale que digan aquí huyó que aquí murió>>, y cada cual escapó por donde pudo, desamparando armas y estandartes, aunque algunos tuvieron vergüenza y se quedaron a morir como creyentes, por lo que Alá los colocó en el cielo a su diestra aquel mismo día.>>

ESLAVA GALÁN, Juan, Guadalquivir, Madrid, Ediciones Libanó (Biblioteca AlSur), 2002, págs. 108 y 109.

La Batalla de las Navas de Tolosa en Fernando el Temerario de José Luis Velasco (contada desde el punto de vista cristiano)

<<Habían sonado las trompetas que ordenaban la movilización de las alas de nuestros ejércitos. Y mi señor, y mi rey, con todos los caballeros y sus huestes, presionaron por el centro con la mayor codicia.

-¡Vamos derechos a la tienda del Miramamolín! -voceó don Rodrigo. Junto con nosotros peleaban los bravos navarros y nuestro empuje fue incontenible. Como un pesado toro que embistiese contra un formidable obstáculo, con lentitud, pero imparable, fuimos ganando terreno paso a paso, entre el fragor metálico de las armas, los ayes de los heridos y el polvo que mascábamos entre los dientes. Vi a Su Majestad y al cardenal de Toledo, combatiendo como unos caballeros más y cómo la loma en que se hallaba Miramamolín estaba cada vez más cerca.

Los pobres esclavos negros encadenados empuñaban sus alfanjes con gesto de terror, al ver que íbamos directos hacia ellos y no podían escapar. Se escuchó un griterío de desconcierto entre los árabes, que luchaban y volvían la cabeza contínuamente para ver si su rey aún permanecía en la loma. Cuando la caballería navarra rompió el primer círculo de esclavos, todos vimos cómo Maramamolín se ponía en pie y, rodeado de varios caballeros musulmanes, desaparecía tras su pabellón.

-¡Señor! -grité yo-. ¡Miramamolín huye!

-¡Entonces la victoria es nuestra!

Las alas del ejército africano, al ver que su jefe abandonaba el campo, rompieron las formaciones y cada soldado trató de escapar por los campos buscando su propia salvación. Sólo el ejército del centro resistió casi una hora más. Pero, al fin, los ardorosos soldados navarros, lanzándose en avalancha, rompieron todos los cercos de esclavos y ocuparon la loma donde estuvieron el estado mayor musulmán.

Sobre ella clavaron la bandera de su reino. Al verla ondear allí, todos los que participábamos en la batalla gritamos al unísono, levantando los brazos con nuestras armas.

-¡Victoria!

-¡Victoria!>>

VELASCO, José Luis, Fernando el Temerario, Madrid, Editorial Bambú, 2007, págs. 141-143.

Cuestiones sobre el texto de "Fernando el Temerario":

- Según el texto ¿qué reinos cristianos participaron en la batalla de las Navas de Tolosa? Dedúcelo a partir de los datos del texto. Según lo estudiado ¿quiénes intervinieron en ella?

- ¿Por qué se considera la Batalla de las Navas una de las más importantes de la Reconquista?

- ¿Quién era el jefe del “ejército africano” (almohade)? ¿Cómo actuó durante la batalla?

- ¿Cómo supieron los cristianos que habían ganado la batalla?

- ¿En qué año ocurrió la batalla de las Navas de Tolosa?

Suscribirse a:

Entradas (Atom)