El perfil romano de Córdoba

<<[Corduba en el año 14 d.C.: Vía Augusta, Colonia Patricia, el Río Betis...]Hace una veintena de siglos llegar a Córdoba desde Roma era un espectáculo. Cuando, tras semanas recorriendo la vía Augusta —la arteria imperial que unía la capital de occidente con la Bética— el viajero distinguía por primera vez su silueta en la lejanía, ya sabía que la Corduba de entonces, refundada como Colonia Patricia, no era una urbe cualquiera. Tras la sombra del enorme circo que daba la bienvenida a la ciudad, como antesala monumental dominaba un enorme templo. Era un centro de culto que destacaba en el entorno y subrayaba el poder político y financiero de la ciudad del Betis, el nombre latino del río Guadalquivir.>>

>>[El templo de Corduba: descubrimiento y recuperación] El esqueleto y los cimientos de ese templo, siguen dominando hoy parte del paisaje cordobés, redescubierto a mediados del siglo XX y reintegrado en el tejido urbano en el XXI. Y es que, tras décadas oculto, el yacimiento arqueológico y monumental del templo romano de Córdoba recuperó hace un mes el protagonismo del que gozó 2.000 años atrás. Se eliminaron las tapias que lo rodeaban y se sustituyeron por una barandilla minimalista que integra el mundo actual con el romano.>>

>>[Desconocimiento de templo durante siglos: uso como cantera] Pero no siempre fue así. Córdoba vivió durante siglos sumida en la amnesia. La presencia de un importante edificio romano en la zona era palpable por la continua afloración de potentes restos, pero nadie sabía a ciencia cierta qué se había levantado allí ni importaba demasiado. Los lugareños llamaron a ese rincón Los Marmolejos y lo usaron de cantera para distintos edificios. Sillares, fustes, basas y capiteles sirvieron para dar forma a nuevas creaciones. “En la iglesia de San Pablo, justo delante del antiguo templo romano, encontramos restos de este integrados en la arquitectura cristiana”, señala Juan Murillo, arqueólogo municipal y responsable, junto a la arquitecta Carmen Chacón, de la última intervención en el monumento.>>

>>[El templo romano y el Ayuntamiento] El templo romano ha estado siempre muy ligado al Ayuntamiento de Córdoba desde que en el siglo XVI la casa consistorial se edificase justo en el mismo sitio. Desde entonces, las distintas fases de la reforma del inmueble se toparon con unos restos que fueron una incógnita hasta que, en la década de los cincuenta, el padre de la arqueología moderna en España, Antonio García y Bellido, se atrevió a identificar aquel guirigay de mármoles y sillares como un gran templo. [...].>>

>>[El circo de Córduba] [...] A mediados de la década de los noventa, los arqueólogos municipales empezaron a excavar en la zona del Palacio de Orive y su huerto. Allí encontraron restos que podían corresponderse con el anfiteatro identificado por el arqueólogo Samuel de los Santos Gener. Pero la distribución y orientación de los hallazgos les llevaron a pensar que se encontraban ante el circo de la Colonia Patricia, donde corrían las cuádrigas al estilo Ben-Hur.

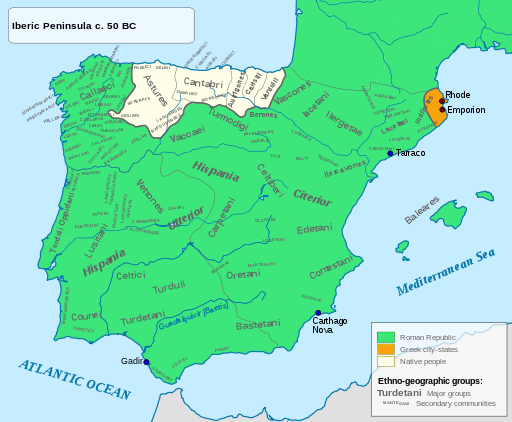

El circo era un enorme edificio, “el más grande erigido en la historia de Córdoba”, destaca Murillo, que en dirección este a oeste, remarcaba el eje con el templo romano, el foro de la ciudad, y el anfiteatro, en el otro extremo de la urbe. Y todo ello, siguiendo a la vía Augusta como guía. Un modelo, el del templo ligado al circo, que se repite en otras capitales de provincia, como Tarragona, y que se inspiraba en la disposición del templo de Apolo en el Palatino de Roma, comenta Juan Murillo.>>

>>[...]>>

>>[El templo y el circo en la Córdoba actual] En las últimas obras del templo se ha retirado definitivamente la valla de acero instalada hace una década, sustituyéndola por un nuevo cerramiento de metacrilato que permite ver el yacimiento desde la calle y pasear por parte del interior del mismo en el horario de visitas. El objetivo final es construir un centro de interpretación de este yacimiento romano en la planta baja del Ayuntamiento, junto a las actuales dependencias de atención al público que están al lado de los restos, visibles desde el Consistorio. El presupuesto, que ha rondado los 200.000 euros, ha sido posible alcanzarse gracias a la colaboración de la Red Ruta Bética Romana y a la aportación de 95.000 euros de la Fundación Endesa que ha montado una espectacular iluminación nocturna.>>

M.J. Albert